Temporada de patos

Film mexicain de Fernando Eimbcke – 1h25 – avec Enrique Arreola, Diego Cataño, Daniel Miranda, Danny Perea

Je hais les dimanches d’oisiveté mélancolique et narcissique. L’appartement n° 803 d’un quelconque et vaste immeuble de Tlatelolco, quartier douloureux de Mexico, un dimanche matin vers onze heures, n’échappe pas à cette langueur hebdomadaire.

Le dérapage s’amorce en douceur, avec retenue, dans un noir et blanc parfaitement ciselé qui rend l’image si nette, alors que la situation, elle, devient de plus en plus floue. C’est un huis clos presque intégral (excepté le parcours tragicomique du livreur de pizzas et quelques plans fixes de la ville) avec des enfants terribles en pleine mue affective et physique. L’enjeu du film et de son récit vise donc à régler son compte au temps, en l’étirant et en le malaxant, pour que ce bug temporel soit générateur de fiction et que ce dimanche amorcé dan la pure banalité sombre peu à peu dans l’illogisme absolu.

Sans jamais être très subversif, ce premier long métrage de Fernando Eimbcke dépasse heureusement le simple exercice de style pour aborder avec pudeur et humour le monde trouble de l’adolescence. Temporada de patos (littéralement La saison des canards en référence notamment à un tableau d’une laideur accomplie) renvoie à notre expression française temps de chien, le temps des doutes et des frustrations à l’aube de l’âge adulte.

Positif

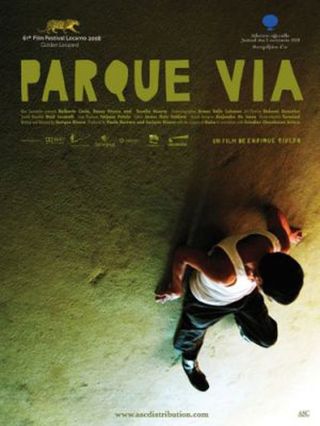

Film de Enrique Rivero – 1h26 - avec Nolberto Coria, Nancy Orozco, Tesalia Huerta

Ce film a remporté en 2008 la Montgolfière d’or du Festival

des 3 Continents de Nantes et le Léopard d’or de Locarno et, sans préjuger de

ce que valait la concurrence, c’est justice. Parque vía est excellent, dans un

de ces registres minimalistes qui en disent pourtant beaucoup. On y suit le

quotidien de Beto (Nolberto Coria dans son propre rôle), gardien résident d’une

villa des beaux quartiers de Mexico, inhabitée par sa propriétaire.

Sous la loupe d’une caméra attentive, la vie quotidienne la

plus solitaire et la plus morne prend une allure étrange, mystérieuse, à la

lisière du fantastique, et génère une sorte d’infra suspense ténu mais réel. On

pense là au Jeanne Dielman de Chantal

Akerman. Face à un quotidien aussi dénudé, mettant en pleine lumière certains

gestes universels que, par la force de l’habitude, nous ne remarquons plus,

chaque spectateur est renvoyé au noyau dur de son humaine condition : que

fait-on ici-bas ? de quoi sont tissées nos vies ? à quoi tout cela rime ?

Beto incarne les millions de vies au rabais de notre époque

ou de toutes époques. Vers la fin du film, il y aura un évènement notable, à la

fois inattendu et prévisible, et dont la nature exacte sera incertaine. Le

cours de l’existence de Beto en sera transformé – ou pas tant que ça

d’ailleurs, le sens du film restant ouvert jusqu’au bout.

Paradoxalement captivant, formellement tenu et cohérent, Parque vía est de ces films laconiques, dénués d’emphase, qui posent plus de questions qu’ils ne donnent de réponses. Une façon interrogative, perméable au mystère du monde, d’envisager le cinéma, qui n’est peut-être pas la plus populaire mais demeure essentielle, nécessaire. Bienvenue à Enrique Rivero dans le club des cinéastes à suivre.

Les Inrocks

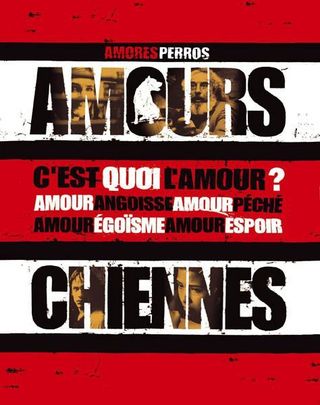

Film mexicain d’Alejandro González Inárritu – 2h33 - avec Goya Toledo, Alvaro Guerrero, Jorge Salinas

Son premier film, qu’il voulait différent de tout ce qui se

produit au Mexique, fut abordé sur ces bases – une énergie, une ambition

phénoménales – et l’a conduit sous perfusion, à l’hôpital, au dernier degré de

l’épuisement. L’équipe était détruite,

dit-il. C’était un tournage incroyablement

dur et compliqué, le dressage des chiens, la violence des combats, la scène de

l’accident de voiture, une soixantaine de décors différents dans une ville

démente. La seule écriture du scénario a pris trois ans. Trente-six

versions différentes, trois genres en un (drame

réaliste, comédie absurde et thriller psychologique), pour une structure

complexe de récits entrecroisés que Guillermo Arriaga dit inspirée par la

lecture de Faulkner. À l’écrivain américain, les deux hommes ont aussi emprunté

une formule, en guise de paratonnerre : mieux vaut un grand échec qu’un

succès mineur.

Alejandro González Inárritu, venu du film publicitaire, et

Guillermo Arriaga, romancier et prof de fac, se sont rencontrés autour du scénario

d’Amours chiennes et ont fraternisé

dans l’instant. Ils se trouvent tous deux à la lisière de la quarantaine (37 et

42 ans) et se disent rongés par les mêmes obsessions, le sentiment de leur

vulnérabilité et l’effroi grandissant devant l’effondrement de Mexico, une

ville où ils ont grandi et qui leur souffle chaque jour qu’il peuvent

disparaitre à tout instant. C’est pour

cette raison que j’enrage quand on me compare à Tarantino, dit Alejandro

González. La violence que je mets en

scène n’est pas un fantasme, je n’en ai pas fait l’apprentissage en regardant

des cassettes vidéo. Je la vis au jour le jour. Pendant longtemps, le gouvernement

est resté en lace sut la seule promesse

de paix sociale. Cette paix n’existe plus, c’est quasiment une situation de

guerre civile..

La violence bestiale de la ville, son côté perro, âpre et sauvage, contamine Amours chiennes de part en part. Dans ce

neuvième cercle de l’enfer de l’urbanité dévorante, personne n’est à l’abri. La douleur est partout, affirme le

cinéaste. Lors de discussion publiques au Mexique, des spectateurs lui ont

dit : Tu as fait un beau film, mais

il me fait mal.

Télérama

Pièces détachées

Film mexicain, espagnol de Aarón Fernandez - 1h35 - avec Eduardo Granados, Alan Chávez

Ce premier long métrage chante la fin de l’enfance, de l’innocence, et l’apprentissage de la vie, à la dure. Quelque part entre Les 400 coups de Truffaut, Los Olvidados de Buñuel, L’Enfance nue de Pialat et les Dardenne. Certes ces références placent la barre haute, mais Aaron Fernandez se sort formidablement bien de son premier long métrage, avec un budget riquiqui et l’énergie de la jeunesse. Les premières scènes plantent le décor réaliste, quotidien et quasi documentaire du Mexico populaire, débrouillard et trafiquant. Puis, au fil du récit, la tension et l’émotion s’installent, sans crier gare. Car ce séjour mexicain déroule son fil rouge au milieu de l’éparpillement et du démembrement des voitures : le rêve de l’« ailleurs », de l’« autrement », de l’Eldorado. Cet idéal après lequel courent Ivan et ce film simple, brut et court (1h35). Pour servir cette ligne tendue comme un arc, Aaron Fernandez accumule les scènes intimistes et sans pathos social, à l’ombre des palissades comme des monticules de pneus, sur les toits comme dans les casses automobiles, sur les trottoirs comme dans les cuisines. Et la force de vie surgit par à-coups, dans une scène de dégustation de pizza, dans les violences initiatiques et dans les trahisons, portées par de jeunes visages qui éclaboussent de douce insolence. Un cinéaste est né.

Cinema.aliceadsl.fr

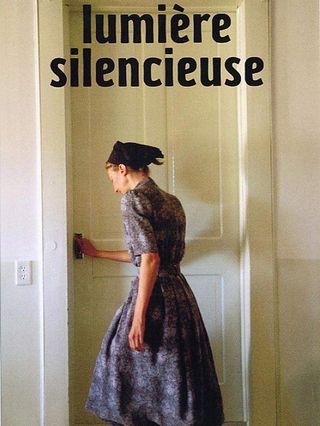

Lumière silencieuse

Film mexicain, français, néerlandais de Carlos Reygadas – 2h22 - avec Cornelio Wall Fehr, Miriam Toews

Stellet Licht se

traduit par Lumière silencieuse. Son

titre original n'est pas en espagnol, bien que le film batte pavillon mexicain.

Ce n'est pas non plus de l'allemand, mais du plautdietsch : un dialecte

germanique proche du néerlandais médiéval et du flamand. Le plautdietsch est

parlé par les Mennonites, une communauté néobatave prônant un pacifisme radical

(quoique vaguement dégénéré), refusant de toucher la moindre prise internet, et

vivant depuis 1922 au Mexique. Stellet

Licht est le premier film mexicain parlé en plautdietsch. C'est aussi le

troisième opus de Carlos Reygadas, jeune révolté provocateur passé aux abonnés

cannois : découvert à la Quinzaine avec Japon

(tourné sur les hauts plateaux mexicains) puis créant la polémique en Sélection

officielle avec le très cul et très mystique Bataille dans le ciel. Et maintenant, des havres de lumières. Rien

que ça. L'idée de Reygadas étant de plonger au centre de cette communauté selon

des longs plans stupéfiants de beauté, inspirés de la photographie plasticienne

contemporaine.

Reygadas ne traque qu'une chose dans ce Mexique qui

décidément le fatigue : le protestantisme batave et sa version cinéphile la

plus connue, Carl Th. Dreyer. Son idée de l'exotisme le plus radical serait

d'arriver à refaire Ordet en plein

ciel mexicain. Vous ne savez plus où vous êtes ? Rassurez-vous, Reygadas non

plus.

Attention, cela dit, le garçon étant insaisissable, plutôt

brillant, et capable de changer de style comme de chemise, si bien que nul ne

peut prétendre ce qu'il nous réservera demain.

Libération

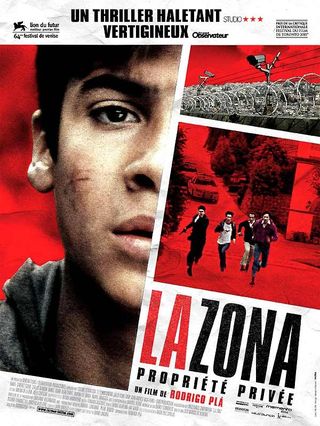

Film mexicain de Rodrigo Pla - 1h38 - avec Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdu, Carlos Bardem, Daniel Tovar, Alan Chavez

Meilleur Premier Film, Lion du Futur, Festival de Venise 2007 - Prix de la critique internationale, Festival de Toronto - Prix du Public à Montréal - Prix du meilleur film à Stockholm.

Quelle que soit la hauteur des murs, aucun ne sera jamais, ne leur semblera jamais assez protecteur : tant que des inégalités aussi choquantes existeront, il y aura toujours quelqu’un pour franchir le mur, pour s’insinuer par les brèches…

C’est noir, tendu, c’est mené avec force et La Zona emporte l’adhésion en mettant en place un suspense d’autant plus intense qu’il prend racine dans une réalité connue, anticipant sur les dérives de sociétés qui s’affolent.

La Gazette d’Utopia